그동안 한약은 보약이란 인식이 강했다. 병을 치료하는 건 양약의 영역이었다. 그러나 앞으론 한약도 치료 약으로 쓰이는 시대가 열릴 전망이다. 화학적 조합으로만 만든 양약은 강한 독성을 띨 수밖에 없다. 반면 한약은 생약 성분으로 이루어져 몸에 이롭다. 한약이 치료 약으로 사용된다면 양약이 쳐놓은 울타리를 허물어 의학계에 지각변동을 일으킬 가능성이 크다. 전문 한의사가 진단체계를 상세하게 소개한 '상한론'을 바탕으로 치료 약으로서의 한약을 풀어낸다. <편집자>

한국인의 기대수명은 2016년 기준 82.1세다. 머지않아 100세를 사는 사람들을 주위에서 자주 보게 될 것이다. 100세 시대엔 삶을 길게 연장하느냐 보다 길어진 노년을 어떻게 잘 보낼 수 있는가가 더 중요한 문제가 된다. 각종 운동과 식단관리로 자기 관리를 하며 웰빙을 추구하는 건강법이 유행하는 것은 인구의 고령화와 관련이 깊은 현상이다.

정신 건강은 노화 아닌 사회적 관계가 좌우

퇴직 후 여유시간 많아질 때가 우울증 위험

고대 한의학 서적 『상한론』처방 효험

정신 건강의 문제는 어쩔 도리가 없다. 권혁재기자

하지만 자기관리만으로는 해결되지 않는 것이 있다. 정신 건강이다. 영양 상태를 좋게 하고 근력을 키우는 등 아무리 신체의 노화를 늦추기 위해 노력해도 정신 건강과는 별 상관이 없다. 정신 관련 질환은 신체의 노화와는 관계 없이 사회적 관계에서 비롯되기 때문이다. 수명이 늘어난 현대인들에게 사회적 관계는 정년퇴직을 기점으로 크게 달라진다.

현대사회에서 퇴직은 이전과는 전혀 다른 환경에 갑자기 내던져지는 것을 의미한다. 자녀 결혼 등으로 경제적 부담은 여전해 쉬지 못하고 다른 일을 찾아야 하는 것이 요즘 반퇴 세대의 초상이다. 하지만 정신과적 문제는 이처럼 몸과 마음이 바쁜 사람에겐 잘 나타나지 않는다. 오히려 경제적으로 가족을 부양해야할 부담에서 어느 정도 자유로운 퇴직자에게 나타난다. 바로 퇴직 우울증이다.

![퇴직 우울증. [일러스트 강일구]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201707/30/1922f73d-ae53-4fcf-bafb-96d7bc305b3e.jpg)

퇴직 우울증. [일러스트 강일구]

이런 사람들은 가족 부양의 의무가 없어지면서 소극적인 삶을 살아가려는 경향성을 가진다. 평소에도 생각이 많고 행동 반경을 최소한으로 가져갈 가능성이 크다. 그들이 움직이는 큰 이유였던 직장과 가족부양의 의무가 없어지면서 공허함과 무료함을 느끼고 길을 잃는 경우가 많다.

움직임이 적어지면 상대적으로 생각이 더 많아지고, 보다 쉽게 우울증에 빠지는 것이다. 과로하지 말고 쉬어야 건강한 사람이 있는 반면, 오히려 쉬면서 병이 오는 경우도 있다. 이러한 사람들에게는 퇴직 전에는 달콤했던 휴식이 퇴직 후에는 도리어 독이 될 수 있는 것이다.

고대 임상의학 서적인 『상한론傷寒論』에서는 사람의 움직임을 ‘대(大)’와 ‘소(少)’로 구별해 치료법을 달리하고 있다. 움직임을 크고 과하게 가져가는 상황, 즉 무리하게 되면서 몸이 악화되는 경향은 大에서 그 병의 원인을 찾는다. 반대로 움직임이 적은 대신 생각이 많아지고 신체가 연약해지며 건강이 나빠지는 것은 少에서 그 병의 원인을 찾는다.

![중년 남성의 우울증. [중앙포토]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201707/30/3b11422b-2c12-4956-bfb5-95b5484130a0.jpg)

중년 남성의 우울증. [중앙포토]

실제로 퇴직 등의 이유로 행동이 적고 고민이 많아지면서 우울증이 온 환자들이 『상한론傷寒論』의 처방을 통해 낫는 경우가 많다. 퇴직으로 인해 움직임을 적게 가져가는 少에도 두가지 증세가 있다. 몸이 마치 물에 가라앉는 듯 무겁고 열감을 느끼거나(發熱, 脉沈) 서글프며 가슴이 두근거리는 증상이 심한(或悸) 경우가 그것이다. 같은 少의 상황이지만 처방을 달리해야 몸의 증상과 마음의 상태가 함께 호전 된다.

정신과 환자는 속된 말로 미친놈이라고 손가락질 하는 시대가 아니다. 대부분의 사람들이 정신적 고통을 안고 사는 것이 일반적인 사회가 되었다. 몸이 아프면 병원에가서 진단을 받듯이, 마음이 아픈 부분은 전문가에게 정확한 진단을 받고 스스로 이해하며 능동적으로 해결해 가야 한다.

노영범 대한상한금궤의학회 회장

[출처: 중앙일보 2017년 7월 30일] [더,오래] 노영범의 소울루션(2) 반퇴세대의 덫, 퇴직 우울증

'행복한 미래 > 행복하게 나이들기' 카테고리의 다른 글

| [신문기사] 박영재의 은퇴와 Jobs(3) 1등 기업 공장장도 퇴직 후엔 분노조절 장애 (0) | 2017.08.20 |

|---|---|

| [신문기사] 나이 들어 기억 깜빡? 뇌에 좋은 '이것' 섭취 (0) | 2017.08.13 |

| [신문기사] 장-뇌 사이를 이어주는 장내 미생물 (0) | 2017.07.30 |

| 텃밭 (0) | 2017.07.24 |

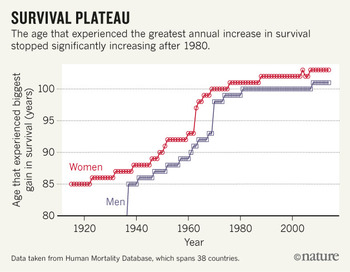

| [신문기사] ‘115살 vs 150살’ 인간 수명 한계 뜨거운 논쟁 (0) | 2017.07.02 |

![대장에서 비타민 K2 등을 생산하며 병원균의 증식을 막아주는 대장균. 일부 변종은 식중독을 일으킨다. 막대 모양이다. [사진 픽사베이]](http://pds.joins.com/news/component/joongang_sunday/201705/07/c3b61f46-632a-42f7-8322-bcce945ed5bc.jpg)